Biografia

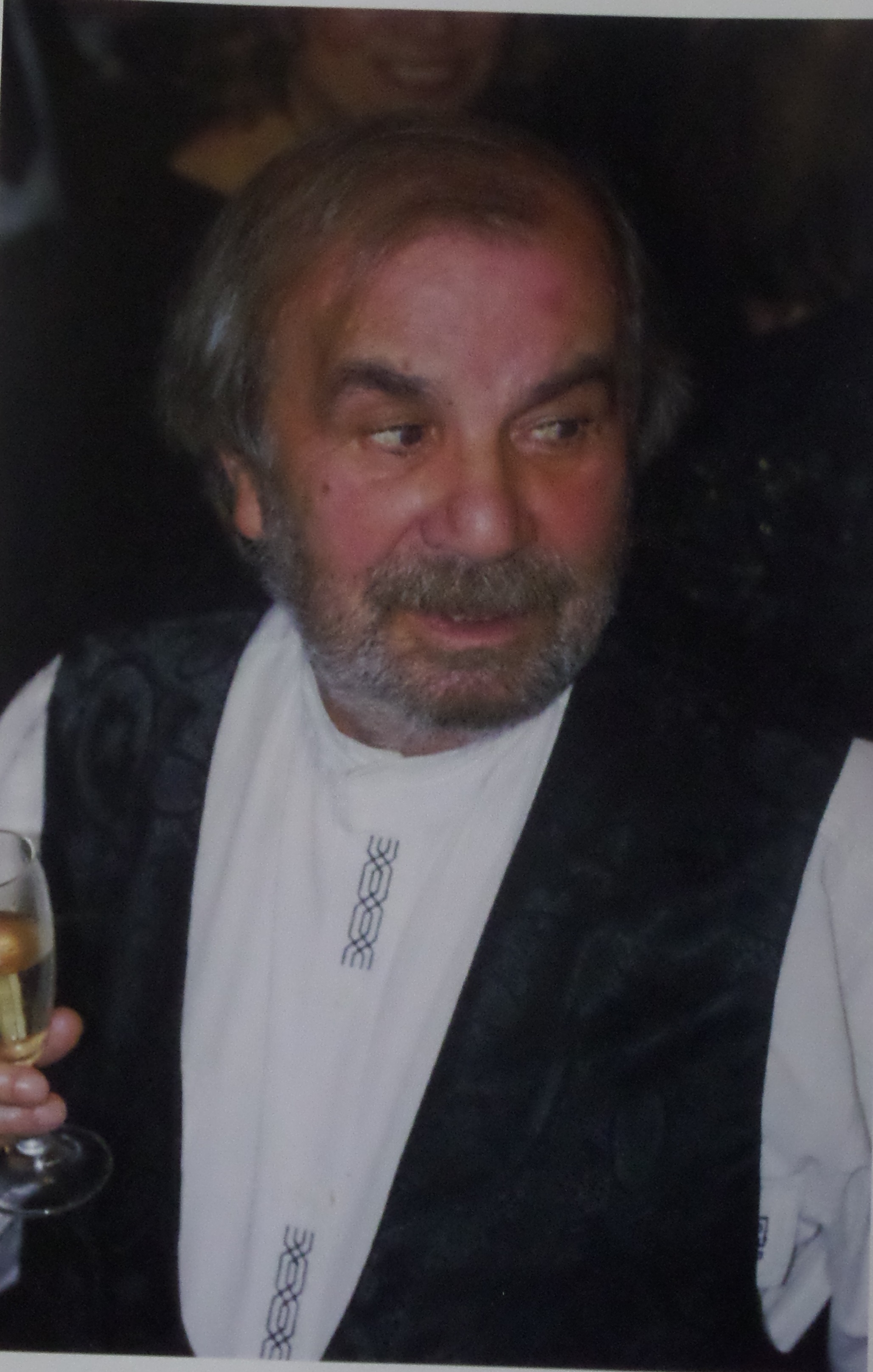

Luigi Tola (Genova, 5 Ottobre 1930 – Genova, 25 Giugno 2014 ) è stato un artista e poeta italiano.

Tola è stato uno dei maggiori esponenti della Poesia Visiva italiana.

Attivo soprattutto a Genova dove ha fondato i centri culturali Il Portico , La Carbaga .

È stato inoltre fondatore e direttore delle riviste Marcatré, Trerosso, Il Pallone.

La gioventù

Luigi Tola nasce il 5 ottobre del 1930 nel quartiere della Coscia, a Sampierdarena, Genova. Come si usa in quel tempo la nascita è registrata il giorno dopo: il 6 ottobre 1930.

L’infanzia di Luigi è segnata da gravi lutti. Il padre, Quirico, dopo aver abbandonato i carabinieri, lavora in un oleificio dove muore vittima di un incidente quando Luigi ha appena sei anni. La madre Maria (ma il vero nome è Saffo) inizia quindi a lavorare per mantenere i due figli: Luigi e Giovanni Antonio di quattro anni. I due bambini sono affidati alle cure dei nonni materni.

Poco dopo, in seguito ad una malattia, muore anche il fratello Giovanni Antonio.

Luigi frequenta la scuola, ma la vera maestra di vita è la strada dove Luigi trascorre gran parte del suo tempo. La situazione economica familiare non è delle più felici e Luigi impara molto presto a cavarsela con le scarse risorse che ha a disposizione. A questo proposito va ricordato il gustoso episodio che sta alla base del suo breve racconto “Gaita, il barbiere” . Luigi aveva l’abitudine di tenere sempre con se un quaderno dove scrivere delle storie di avventura che un giorno attirò l’attenzione del suo barbiere. Gli chiese di poterlo leggere. Il barbiere, affascinato da quelle storie, non fece mai più pagare a Luigi il suo servizio.

Durante la guerra partecipa, giovanissimo, alla Resistenza facendo la staffetta e portando messaggi da una parte all’altra di Genova, attraverso lunghi giri nella montagna sovrastante la città.

Frequenta sempre più assiduamente le gallerie d’arte di Genova, in particolare la galleria Isola in via XX settembre, non per le mostre, ma per le discussioni che intratteneva con Nobile, Fieschi, Sandro Cherchi e con i visitatori. Si forma così in Tola quello spirito di appassionato promotore e agitatore che lo caratterizzerà per tutto il resto della sua vita.

Anni Cinquanta

Finito il Magistero si iscrive a Pedagogia, ma la carriera universitaria viene abbandonata molto presto per dedicarsi alla poesia.

In questo periodo nasce, per opera di Tola, il circolo culturale “Il Portico” di Via Cantore (poi trasferitosi in Via Avio 5) a Sampierdarena, primo gruppo di ricerca e discussione d’arte composto da Tola stesso e da alcuni giovani amici: studenti di liceo, universitari, operai. Il gruppo stampa a ciclostile “Dibattiti” costituisce il primo vero opuscolo/giornalino, anche questo fondato e diretto da Tola. Oltre a questo giornalino che raccoglie gli interventi dei vari membri del gruppo del “Portico”, vengono stampati anche una serie di supplementi dedicati alla poesia. Tra questi va sicuramente ricordato il supplemento dedicato alle poesie di Nazim Hikmet, prima traduzione in italiano della sua poesia. Nazim Hikmet soggiornò a Genova dopo la scarcerazione e “Il Portico” riuscì ad organizzare, con la colloborazione di Dario Fo, una lettura pubblica delle sue poesie, sulle gradinate di accesso a Palazzo Ducale su Piazza De Ferrari.

Al circolo culturale “Il Portico” nascono le prime poesie murali, poesie destinate ad essere affisse ai muri delle fabbriche, delle scuole e delle università, sull’esempio dei giornali di fabbrica e dei giornali sindacali che utilizzano lo stesso metodo di diffusione. Le poesie murali di Tola sono da considerarsi il primo esempio di Poesia Visiva, esperienza estetica tra le più interessanti nate in Italia nel secondo dopo guerra.

“Il Portico” va inoltre ricordato come il luogo della prima esposizione di Poesia Visiva in Italia avvenuta nel 1958 con il titolo “Poesie murali”.

“Parlare, scrivere, agitarsi, fino a tardi. Si stampava una specie di giornale, girato al ciclostile, Dibattiti: poesia, letteratura, cronaca, spettacolo, filosofia, arte… Qui nacque, probabilmente, la prima rassegna di Poesia Visiva, che allora chiamavamo semplicemente “poesie murali”, proprio perché erano da appendere al muro, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei Cral aziendali, all’Università. Da appendersi come i “giornalini murali” del momento, sindacali, politici, di cultura, di pettegolezzo, manifesti politici, di satira sociale, di costume.”

Gli anni Sessanta

Dopo l’esperienza del Portico, nel 1958 Luigi Tola fonda il “Gruppo Studio”, continuazione e sviluppo del gruppo precedente, dove confluiscono, oltre ad alcuni dei membri storici de “Il Portico” come Alda D’Alessio, Guido Zivieri]], molti nuovi adepti: Rodolfo Vitone, il giovanissimo Germano Celant, Danilo Giorgi, Olga Casa,Maurizio Guala, Bruno Lo Monaco, Claudio Tempo, Daniela Zampini, Lella Carretta.

Nasce il sodalizio tra Tola e Vitone, due dei maggiori poeti visivi italiani, legati oltre che dalla comune ricerca estetica e dalle innumerevoli iniziative culturali da una profonda amicizia.

Il Gruppo Studio fonda due riviste: Marcatré e Trerosso; e un “club d’arte: La Caràbaga.

Marcatré. Notiziario di cultura contemporanea nasce nel novembre 1963 ad opera di Eugenio Battisti (Direttore) in collaborazione con Luigi Tola (Redazione Centrale) e Rodolfo Vitone (Editore). Basato su una struttura a sezioni riesce a radunare intorno a sé artisti, poeti ed intellettuali quali Edoardo Sanguineti, Vittorio Gelmetti, Diego Carpitella, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Paolo Portoghesi, Claudio Tempo e Germano Celant. Edito inizialmente da Rodolfo Vitone (primi cinque numeri), la rivista viene in seguito acquistata dall’editore Lerici che ne trasferisce la redazione a Milano, portandola avanti fino al 1969. Legata sempre più alle vicende del Gruppo 63, diviene la più influente rivista della neo-avanguardia italiana.

In questo periodo Tola partecipa alle prime riunioni del Gruppo 63. Ben presto però si allontana dal gruppo perché lo giudica troppo attento alle carriere burocratiche interne al mondo della letteratura e dell’editoria.

Trerosso nasce invece come organo del “Gruppo Studio” di Genova. Il numero zero esce nell’ottobre del 1965. Il numero 2, terzo ed ultimo fascicolo pubblicato, è del giugno/agosto 1966. L’intento è quello di dare visibilità a tutte quelle attività estetiche che lavorano sul rapporto tra arte e comunicazione. Trovano quindi ampi spazi le sperimentazioni di Poesia Visiva (del gruppo genovese di Luigi Tola, Rodolfo Vitone e di altri poeti visivi italiani e stranieri come Lucia Marcucci, Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Luciano Ori, Jiri Kolar, etc.).

La rivista pubblica anche testi poetici sperimentali lineari, testi di poesia concreta, riproduzioni di opere pittoriche e numerosi articoli teorici.

La Caràbaga è invece galleria, circolo di dibattiti e sperimentazioni, luogo di visibilità aperta alla città del Gruppo Studio e ne costituisce il vero e proprio cuore pulsante: “Ricordo molto intensamente nella Carabaga la temperatura alta (che era la temperatura quotidiana di quegli anni) nei dibattiti corrosivi, ma sempre carichi di intelligenza e intensa curiosità, nelle discussioni interminabili che arrivavano a mettere in crisi i massimi sistemi, negli incontri così carichi d’amore e di umori sapidi e violenti. E sovente si faceva la notte alta, il mattino, senza accorgersene, sulle questioni della lingua, della struttura interna del testo e della sua contestualità, sulla più antica diatriba della Forma e quindi del Contenuto, o anche dell’ideologia, o meglio, come si diceva allora, dell’ideologia nella forma del linguaggio. A quegli incontri, come a una partita di calcio d’oggi, accorrevano da tutta Italia, ma anche d’altrove, moltissimi poeti, artisti, uomini di gusto, arrabbiati polemisti della cultura, sottili indagatori dell’Essere e del Fare.”[2]

Alla Caràbaga viene organizzata nel 1965 quella che è la prima mostra collettiva di Poesia Visiva in Italia. Numerose sono le mostre personali organizzate in stretta collaborazione con il gruppo di Napoli (Martini, Caruso, Diacono e Persico), con il gruppo di Firenze (Miccini, Pignotti, Marcucci) e con artisti internazionali come Jiri Kolar del quale fu organizzata la prima mostra personale in Italia.

Nel frattempo Luigi Tola lavora come correttore di bozze all’Unità e come copy (utilizzando un termine moderno) in un’agenzia pubblicitaria insieme a Guido Ziveri, creando alcuni slogan utilizzati in importanti campagne pubblicitarie nazionali.

Nel 1965 tramite Lamberto Pignotti entra in contatto con l’editore Sampietro, per il quale pubblica due volumi: Poesie visive e Terribile episodio. Dello stesso editore è l’introvabile antologia di Poesia Visiva curata da Pignotti dove sono pubblicati anche dei lavori di Tola.

Nel 1966, nella collana di poesia contemporanea dell’editore Ugo Guanda, esce E l’ombra che conchiglia con rapide illustrazioni di Daniela Zampinii.

Sempre nel 1966 è pubblicato un atto unico di Luigi Tola nella antologia Teatro Italiano curata da Massimo Dursi per Sampietro editore. Anche in questo caso Tola non rinuncia alla sperimentazione, dando alle stampe un copione in cui non c’è parola ma solo azioni, una sorta di poesia visiva in movimento che ammicca alla danza, al mimo e alle sperimentazioni sceniche delle avanguardie storiche.

Sempre attivo e produttivo, non contento di quanto già realizzato, cerca a Milano dei contatti con Ernestino Treccani per pubblicare un’altra rivista: “Il Volantino”. Il progetto non vede mai la luce, ma i contatti milanesi lo portano a frequentare nella città lombarda alcuni esponenti della Beat Generation che vi soggiornano. Frutto di questa esperienza è il libro Angeli corrotti: i giorni dell’idra (Ed. Immordino, Genova, 1968) con le illustrazioni di Eurialo Predonzani.

Gli anni Settanta e Ottanta

Nel 1972 partecipa alla 26ª Biennale di Venezia: “Il libro come luogo di ricerca”.

Nel 1974 si ammala gravemente. A seguito di un’infiammazione e della conseguenza otturazione di uno dei forami di circolazione del liquor, viene ricoverato e operato d’urgenza. Passerà più di un mese in prognosi riservata.

Negli anni Ottanta si lega con profonda amicizia all’artista Claudio Costa. Con lui lavora a più riprese nei laboratori organizzati da Costa stesso presso l’ospedale psichiatrico di Quarto dei Mille, in collaborazione con lo psichiatra Slavich, già collaboratore di Franco Basaglia, per l’applicazione dell’arte alla terapia psichica. L’esperienza culmina nel laboratorio che Tola dirige per circa un anno presso lo stesso ospedale.

A seguito della morte di Costa (1995), Tola cerca di continuare tale esperienza in Germania vicino a Colonia, dove lavora per alcuni mesi. Rientrato in Italia abbandona però l’esperienza, anche a causa dell’assenza incolmabile di Costa.

Gli anni ottanta terminano con la pubblicazione del libro “Da qui lungo parole io mi sono” edito da “Edizioni Morra” nel 1989, ennesima indagine ed esplorazione di Tola all’interno dei meandri dell’essere e del linguaggio.

Gli anni Novanta

Negli anni Novanta Luigi Tola ritorna in modo prepotente alla poesia lineare, pubblicando per l’editore Campanotto Le sette forme del serpente (1997), straordinaria raccolta che assieme alla produzione degli anni Novanta ripubblica alcune poesie degli anni Sessanta, alternando lunghe e appassionate liriche (The seven shapes of the snake, Di Eros in meglio, L’Apocalisse) a brevi, incisive poesie (Io sono allora doppio, Contro la sacralità) fino ad arrivare ai piccoli versi, quasi degli aforismi o degli Haiku (La mia orchestra, Mani rosse, Nel 1926).

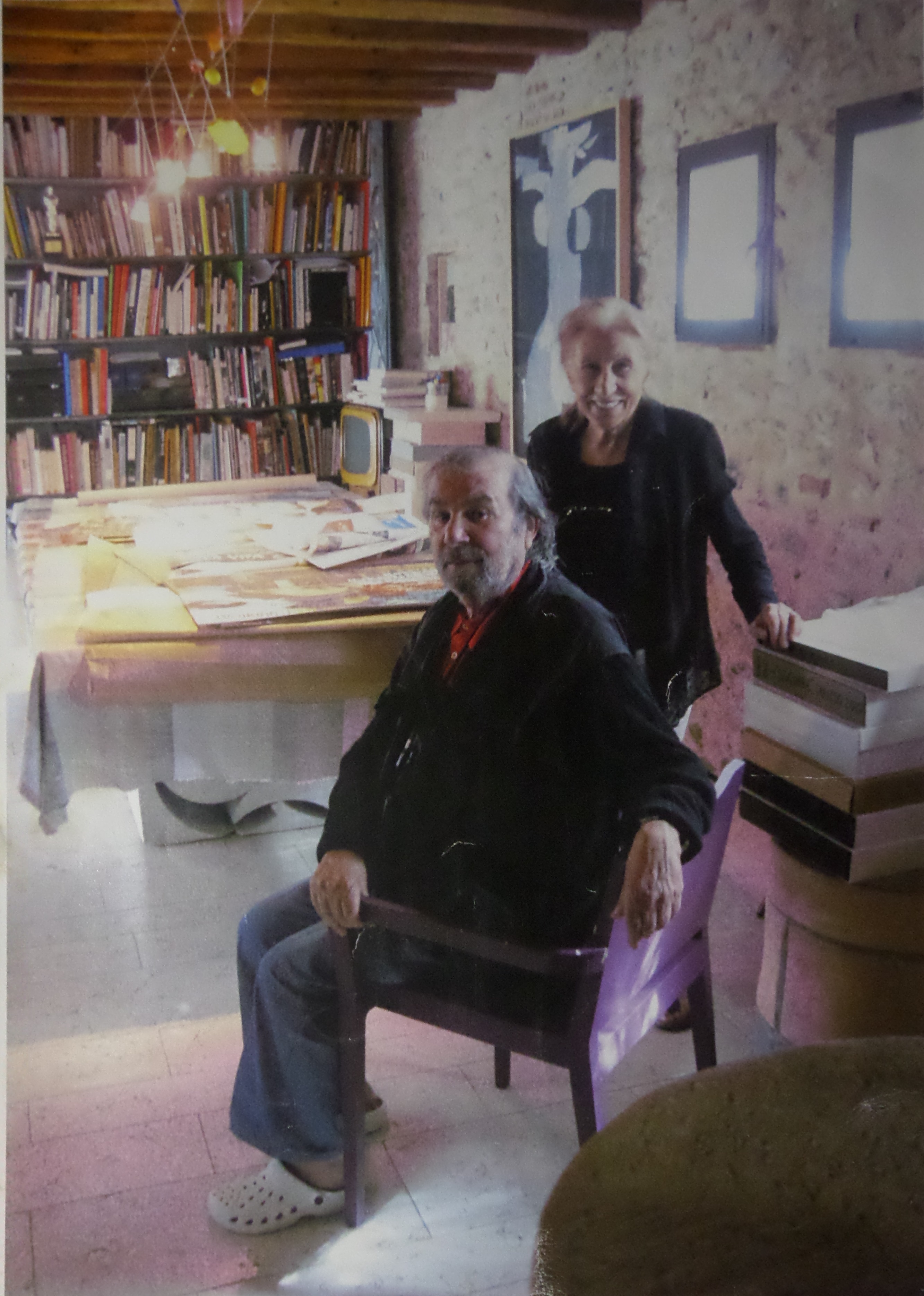

Sempre affiancato dalla moglie Alda, Luigi Tola continua a vivere e lavorare a Genova, Sestri Ponente, fino alla sua morte, avvenuta, dopouna lunga malattia, il 25 giugno 2014 all’età di 83 anni.

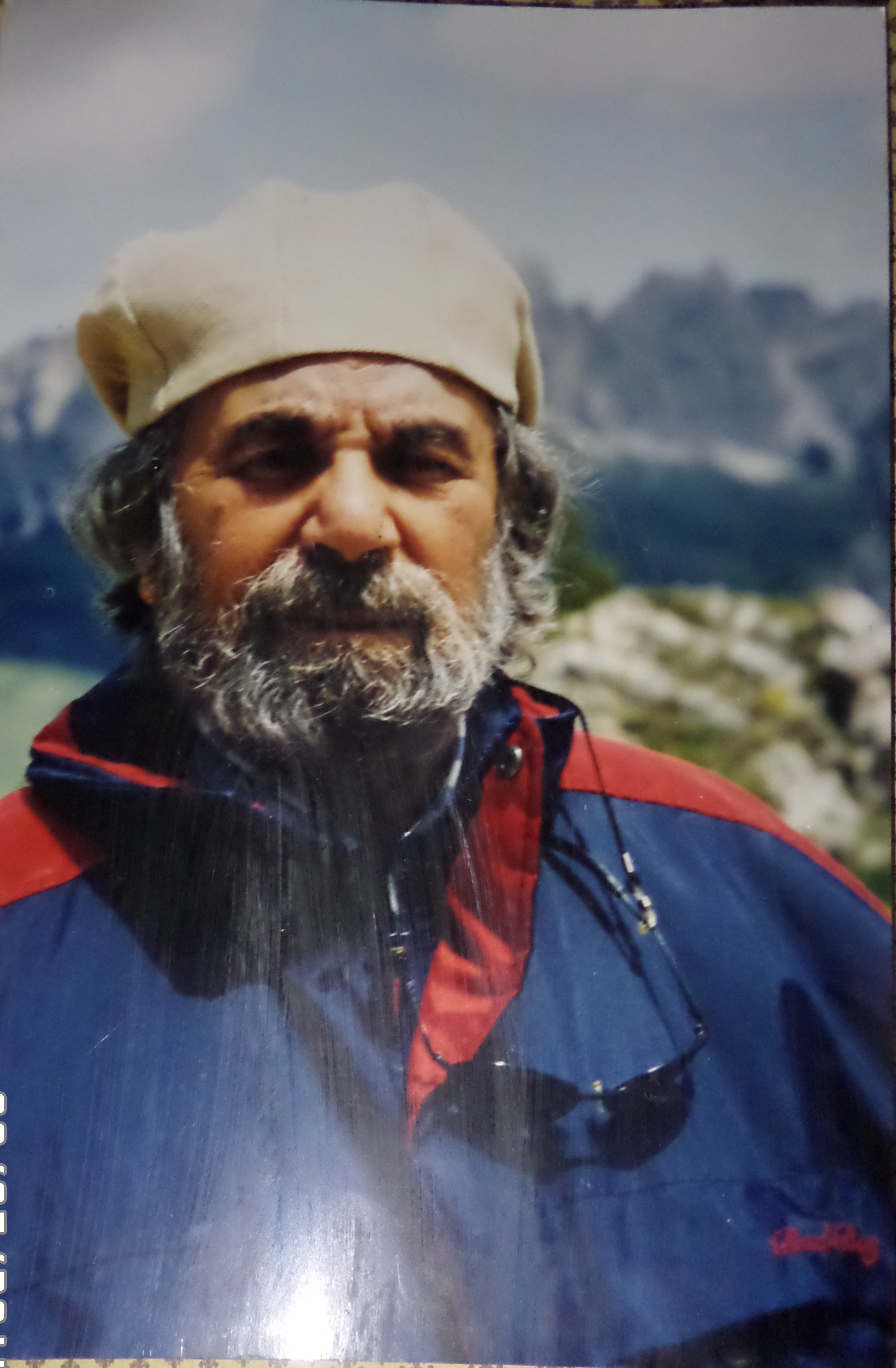

Luigi Luciano Tola è stato un giovane scapestrato, un imberbe partigiano, un poeta, un artista, un figlio della strada, incapace di arricchirsi, capace di vivere, anarchico non pentito, un uomo di parole quanto di azione, di pura razza nuragica, un avanguardista originale, un plebeo aristocratico, un comunista della prima, della seconda e della terza ora, un esteta, uno scalatore di montagne e un lupo di mare, un essere geneticamente ribelle, marxista fin dall’utero materno, un allievo e un maestro, un manovale e un intellettuale, un amante, un viaggiatore senza meta, un esploratore di mondo e di mondi, un irascibile dal cuore di burro, un lavoratore, uno studioso della parola, un ateo praticante, un litigioso, inseguito dai nazifascisti e allontanato dai sovietici, così maledettamente onesto, un pubblicitario, un politico, un bestemmiatore del Dio denaro, testardo, fumatore incallito, guidatore incosciente, poco diplomatico, un po’ superbo, un filosofo fino all’osso, insofferente, un pensatore cronico, ma, per me, che posso vantarmi di essere suo nipote è semplicemente un nonno fuori dal comune o per dirla alla francese, un grande Padre.

Andrea Bonomo

…ed io son nato, si sa, qualcuno dice,

un giorno, m’hanno detto, così pare,

che io nascendo nasca là da quella parte

quella volta nascendo sotto la Lanterna

lo dicono gli amici in tenerezza

se lo dicono loro questo mi basta

[…] Continua a leggereLuigi Tola